Размышления по поводу

О справедливости и несправедливости, героизме и терроризме, героях и бесах

В Камышлове, как и в любом другом возрастном городе (три с половиной века – не шутка), сохранилось много зданий из глубины этих веков. Солидные постройки из красного кирпича (кое-где, конечно, забеленные и закрашенные), оставленные нам в утешение зажиточными камышловцами, могли бы украсить любой город. И не только в России. Печать позднего классицизма с элементами эклектики выгодно отличает их от пенобетонных новоделов современных нуворишей. Так же, как и от незатейливой простоты уральской архитектуры тогдашнего «среднего класса» – низ каменный, верх – деревянный.

Торговая и Острожная

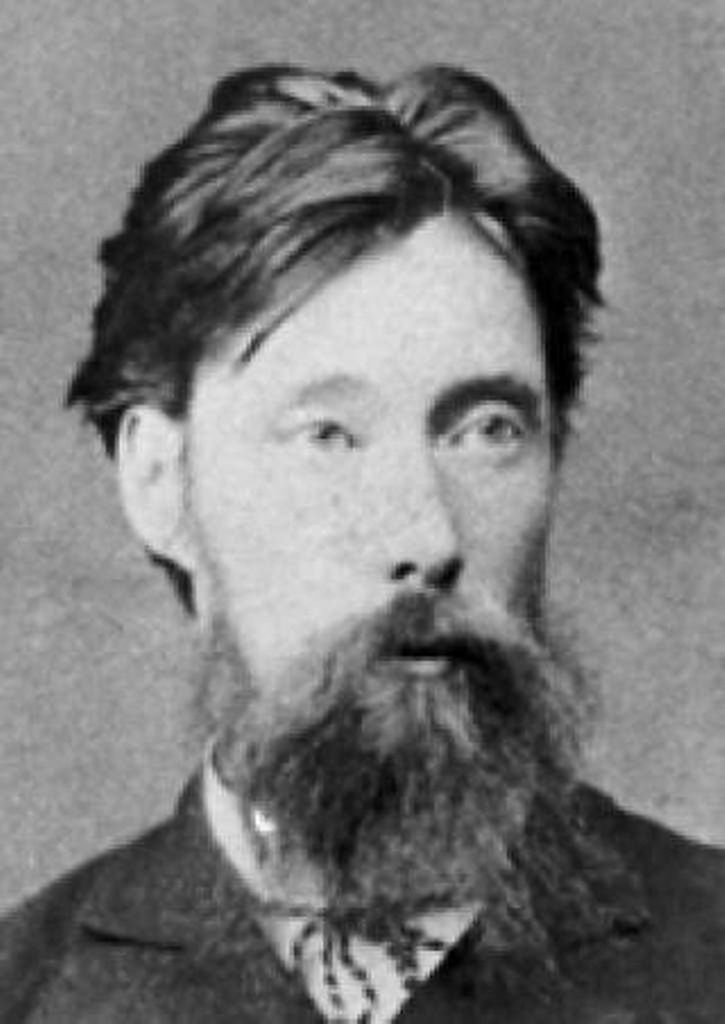

Александр Васильевич Прибылёв.

Но, как бы то ни было, на Торговой улице строились, заселялись, радовались жизни. Мечтали, как хорошо им будет в этих домах. Стены защищают от холода зимой, от жары – летом. В двери входим, в окна смотрим. Любуемся.

Но и стены разными бывают. И окна. И двери. Не только для радости и удовольствия. Для защиты. От зла. И двери в этих стенах железные. И окна зарешёченные. А это уже улица Острожная. Тюрьма.

Волею случая оказался наш город стоящим на Великом кандальном пути. Из столиц в Сибирь. Какая-то тенденция образовалась. Из Англии криминальную братву отправляли под парусами в Австралию. У нас – в Сибирь. Куда подальше. Но шли пешком или ехали на телегах. И построили для этих кандальных нужд тюрьму – как постоялый двор принудительного гостеприимства.

И что интересно, стояла и стоит эта тюрьма у нас в городе на улице с говорящими названиями. Острожная – это до революции она так называлась. Тут всё понятно, где острог, там и улица Острожная. После революции – улица Урицкого.

Справедливость – это же представление о том, что и как должно быть. И у каждого это представление своё

Но это история почти современная, а нас интересует история «до того, как». По информации из глубин веков, известны примерные даты строительства тюрьмы, ввода её в эксплуатацию. И получается, что возвели острог каменный вместо деревянного в 1783 году. Известно, сколько народу прошло через эту пересылку. Известен даже состав сидельцев по составу преступлений. Это сейчас статистика знает всё, а в то время подсчёт делался приблизительно, и получилось, что приблизительно в 100 лет (от середины XVIII века до середины XIX века) через камышловскую пересылку прошло около 1,5 миллиона каторжан. Воров, мошенников, убийц и других непослушных.

Где справедливость?

Всё так. Но наивно думать, что внутри тюрьмы – зло, а снаружи – добро. Жизнь есть жизнь. В тюрьме может оказаться и случайный, и невиновный. А тот, по которому «тюрьма плачет» (просто навзрыд), неизвестно почему обласкан судьбою, живёт-веселится. И не сидит в тюрьме, хотя и должен, ибо вор.

Где справедливость? И где о ней поговорить, как не возле тюрьмы. Говорят, что нет её вообще. Этой справедливости. Справедливость – это же представление о том, что и как должно быть. И у каждого это представление своё. Потому «справедливость» и «тюрьма» связаны неразрывным противоречием. Возникающее вокруг этих понятий восклицание: «наконец-то свершилось!» можно наполнить любым содержанием. «Наконец-то злодей посажен!» – воскликнет потерпевший. И «Наконец-то невинный освобождён!» – вознесёт молитву несправедливо попавший под раздачу. Что справедливо для одного, для другого – наоборот.

Подрывник скрылся. Спустя десятилетия его именем называли улицы в городах. Как героя. Халтурин его фамилия. А солдаты-то при чём? За что их этот Халтурин приговорил

Тут дело посерьёзнее. Это осознанная жертвенная реакция на социальную несправедливость. Государство с этим беспощадно боролось, потому что у него было своё представление о справедливости, и борцы за неё стали всё чаще и чаще появляться на этапах в пенитенциарные учреждения и теснить традиционных сидельцев.

Герои или бесы?

Неординарные люди со своими взглядами, со своей судьбой. Своей судьбой, безжалостно брошенной на жертвенник счастья последующих поколений. И чужой судьбой случайного прохожего, оказавшегося рядом с упавшей бомбой. Ближе, чем тот, в кого её бросали. Например, однажды народовольцы решили убить царя. Взорвать, прямо в Зимнем дворце. Взорвали. Но не царя, а только солдат охраны – одиннадцать человек, героев Русско-Турецкой войны. Подрывник скрылся. Спустя десятилетия его именем называли улицы в городах. Как героя. Халтурин его фамилия. А солдаты-то при чём? За что их этот Халтурин приговорил? А что творилось в умах творческой интеллигенции того времени! Стихи писали, восхваляли и поднимали на борьбу. Героизировали насилие.

Автор этой статьи по молодости на уроке литературы в школе № 58 читал наизусть стихотворение русского поэта (называемого великим) о тогдашнем времени с такими строчками: «За убежденье, за любовь… иди и гибни безупречно. Умрёшь не даром: дело прочно, когда под ним струится кровь…». Ни больше, ни меньше. И это считалось хорошо.

Сначала творческая интеллигенция была склонна считать их героями, но скоро помудрела и пригвоздила их бесами. Вот они и шли. Сначала на подвиг с динамитом, потом – в Сибирь, по этапу в кандалах. А кровь всё струилась и струилась. Непрерывно. Так же, как этапы борцов за народное счастье следующих поколений. Через Камышловскую пересыльную тюрьму. По Острожной улице. Грамотные. Начитанные. Одухотворённые. Готовые на жертву. Читающие и пишущие.

Камышловского тюремного замка не миновали многие выдающиеся личности, загнанные властью в Сибирь: петрашевцы, народовольцы, в 1826-1827 гг. декабристы. Вот о них и поговорим. О знаменитостях. Начнём с земляка.

Сердобольный Саша

Жил в середине XIX века в Камышлове мальчик Саша. В благополучной семье (как говорят сейчас), в доме № 39 по улице Свердлова. Папа – протоиерей Камышловской церкви. Семья без вредных привычек. Обстановка в семье дружелюбная. Мальчик пытливый, учился в гимназии, особый интерес питал к естественным наукам. Если бы развитие спирали судьбы пошло не по революционным кругам, а по науке, вырос бы из мальчика Саши большой учёный.

Но случилось иначе. И началось всё с впечатлений. От жизни. Вот как он сам пишет в своей автобиографии о своих взглядах, чувствах. Процитирую:

Они не задумывались об источниках этого благополучия, о том, чьими руками зарабатывались их средства, чьим трудом обеспечивалось их существование

«…Бывали случаи, не остававшиеся для моей последующей жизни безразличными. Так, два сильных ранних детских впечатления наложили на мою детскую душу неизгладимый отпечаток. Раза два в жизни я видел проходившую мимо нашего дома толпу оживлённых людей, сопровождающих конвоируемую солдатами телегу, на которой колебалась какая-то фигура. Весь кортеж сопровождался барабанным боем, а качающаяся фигура в одном случае была плохо одетая женщина, а в другом – я не был в силах разобрать кто. Это везли на площадь арестантов, приговорённых судом к публичному наказанию розгами. В те далёкие времена такие зрелища были не редкость, но на меня, как и на моих уличных товарищей, повеяло ужасом, когда мы узнали об участи осуждённых, и каждый раз после такого случая я не мог равнодушно слышать барабанного боя и не мог спать спокойно…»

«…Как по заведённым часам, в Камышлове можно было видеть (большие партии ссылаемых в Сибирь арестантов) около этого времени от 10 до 20 быстро мчавшихся по дороге троек, запряжённых в особые, открытые, с двухсторонним сиденьем экипажи, на которых густо усажены по обеим сторонам люди в необычных арестантских костюмах, в большинстве с бритыми головами, часто закованные в цепи. К интересу, возбуждаемому в нас этим поездом, всегда, сколько помню, примешивалось немое сочувствие к этим «несчастненьким», как именовали их мои уличные и деревенские друзья…»

«…Но ещё большее впечатление воспринимал я от партий поляков, ссылаемых в глубину Сибири за участие в восстании 63-го. Их нередко останавливали в нашем городе до следующего дня и помещали в старом деревянном «замке», служившем когда-то гауптвахтой и расположенном прямо на площади против церкви. Кое-кто из них оставался и в самом городе на поселении, знакомил обывателей с польским движением и жизнью Западного края и тем ещё больше возбуждал интерес к проезжавшим мимо партиям. На меня же, 7-8-летнего мальчика, очень сочувствовавшего и простым «фарфозным», можно себе представить, какое сильное впечатление производили эти необыкновенные и такие удивительные люди, не побоявшиеся пожертвовать собой ради какой-то, ещё мало понятной мне, свободы…»

«…Как эти, только что указанные впечатления, так и знакомые мне живые примеры из жизни народа с его бедностью, забитостью и незаслуженными обидами заставляют меня сравнительно рано вступать в конфликты со взрослыми, высказывая подчас слишком резкие суждения. Впрочем, чаще всего мне приходилось молча не соглашаться с мнениями взрослых, затаив в себе протест против несправедливых, по моему мнению, утверждений. Так, хорошо помню, что в год покушения Каракозова (в 1866 году он пытался застрелить царя, но промахнулся), когда мне было всего девять лет, и когда кругом меня шли толки об этом покушении, то приписывающие его польской интриге, то дворянскому заговору, мстящему за отмену крепостного права, я, один из всех меня окружающих, выражал сочувствие Каракозову и почти одобрял покушение. Такое поведение 9-летнего мальчика немало шокировало взрослых…»

И вдруг из толпы выскочил парень с револьвером и выстрелил. Но один из собравшихся вокруг царя ударил стрелка по руке, и пуля прошла мимо

«…Перед моими глазами проходила жизнь всех общественных слоёв, и мне было понятно несоответствие их взаимных интересов, их антагонизм. Высшие сословия наших городов – чиновничество, купечество, духовенство и прочие – жили исключительно своими интересами, не думая о тех, кто стоял на низших ступенях социальной лестницы. Их занимали исключительно вопросы их личной жизни, их личного благополучия, они не задумывались об источниках этого благополучия, о том, чьими руками зарабатывались их средства, чьим трудом обеспечивалось их существование. Народ в их глазах был тем безответным рабом, тем вьючным животным, которое можно было и надо было эксплуатировать в свою пользу. Потому условия жизни народа, его умственные и моральные интересы были чужды этим благополучным слоям общества…»

И попал он в нехорошую компанию

Вот так. Я умышленно привожу такие пространные выдержки из автобиографии нашего героя. Считаю их искренними и во многом проливающими свет на то, как 9-летний мальчик сформировался в террориста-каторжника. Как рано постучало в его неокрепшую душу сострадание и милосердие. И как его полностью захватило этим, отодвинув и разум, и трезвость в оценке событий и людей на задворки его сознания.

9-летний мальчик спорил со взрослым, сочувствуя террористу. А почему не крестьянину Калужской губернии, который спас императора, ударив террориста по руке?

Стрелка скрутили, им оказался Каракозов. Суд был скорый, Каракозова повесили, а ещё 17 человек (из числа соучастников) отправили на каторгу и в ссылку. И опять через Камышлов-город. Об этом случае и судачили в городе. И мальчик Саша принимал в этом живейшее участие.

Заметьте, 9-летний мальчик спорил со взрослым, сочувствуя террористу. А почему не крестьянину Калужской губернии, который спас императора, ударив террориста по руке? Сделал это автоматически, на подсознании – царь не царь, но надо спасать человека, которому угрожает опасность. Вот вам антагонизм, один мелкий дворянин пытается убить, другой – из народа – спасал. Чем не ответ на все потуги борцов за счастье. Этим они и далеки от народа.

По этим, описанным самим А.В. Прибылёвым впечатлениям, можно отследить, как шаг за шагом из ребёнка, по-детски сочувствующего конкретному человеку, формировался террорист. Через несколько лет поехал наш земляк Саша осваивать науку. Сначала в Екатеринбург, затем в Казань. Наконец, добрался до столиц. Учился хорошо, и когда произошли трагические события, он уже был ветеринарным врачом.

Но про справедливость не забывал. Ходил на лекции в протестные студенческие кружки, встречался с видными народовольческими революционерами, которые уже попробовали порох-динамит. Твёрдо избрали путь насилия как путь к всеобщему счастью. И сам укрепился в этой мысли. В общем, попал Саша в нехорошую компанию.

Шёл 1882 год. Год назад эти «лекторы» убили царя Александра Второго и готовились к новым «подвигам». И наконец-таки наш Саша получил задание. На деньги партии «Народная воля» снял в Питере квартиру, в которой была организована мастерская по изготовлению взрывчатых веществ и снарядов. Дело завертелось. Финалом этого предприятия был судебный процесс над террористами «Народной воли» в 1883 году (так называемый «процесс семнадцати»). Наш «герой» Александр Васильевич Прибылёв получил 15 лет каторги и отбыл в Сибирь. Конечно же, через Камышловскую пересыльную тюрьму. Через родной город. Сам он никого не убивал, но к изготовлению динамита причастен был.

В описываемый период мальчик Саша ещё не знал, что творится внутри тюрьмы, когда повозки с арестантами скроются за железными воротами Камышловского острога. В специальной литературе наткнулся я на такое описание:

«В Камышлове тюремный замок в дурном положении: стены треснули сверху донизу, питание плохое, и когда нет подаяния, то арестанты питаются корками хлеба с водою, многие больные лежат прямо на полу без белья».

Много чего хлебнул наш земляк на этом пути, но прожил он долгую жизнь, нашёл себя в гражданской службе молодого советского государства.

В эти долгие годы наш земляк Прибылёв и его однопартийцы из «Народной воли» признают ошибки, согласятся, что прав был другой «мудрый» человек, сказавший: «Мы пойдём другим путём». Другим-то другим, да тоже не туда. Как оказалось.

И Камышловская пересыльная тюрьма не пустовала, принимая в своих стенах всё новых и новых «борцов за всеобщее счастье». Постепенно осознающих трагизм пути из героев в бесы и обратно.

Николай ИЗЮРОВ, адвокат, заслуженный юрист РФ

Продолжение следует.

На рисунке «Камышловский следственный изолятор». Пленэрная работа учащейся Камышловской детской художественной школы Полины Чусовитиной. 2024 год.

© Редакция газеты «Камышловские известия»